Written by: Anna Bondar

What happens when your life changes overnight? When war displaces you, but your dreams still burn bright?

My name is Anna Bondar, and I am a Ukrainian from Kharkiv — a city that borders Russia and endures air raids and shelling almost daily. Despite living under the shadow of war, I, like millions of Ukrainians, choose to stay, study, and work for our future. Our lives are marked by uncertainty, but also by resilience, hope, and a profound love for our country. I am part of a generation determined to continue our education, build our communities, and contribute to victory — not only on the battlefield, but in the spheres of policy, culture, and civic engagement. Of course, there are many who have left the country for safety — and thanks to my internship with Mitacs at Soli*City, I have been able to research how these displaced Ukrainians, especially young people, rebuild their lives abroad, connect with local communities, and contribute to the fabric of Canadian society.

Over the last few weeks, I’ve met with Ukrainian youth in Canada. These are not just statistics or trauma survivors. They are entrepreneurs, students, caregivers, volunteers — diaspora in motion. At the heart of this movement lie the core themes of Solidarity and Sanctuary.

They left behind bombed homes, schools turned to rubble, and lives interrupted mid-sentence. But what they didn’t leave behind — and never will — is Ukraine.

Ukrainians are not just adapting – they’re building a future no war could steal.

Since the start of russia’s full-scale invasion, more than 298,000 Ukrainians seeking refuge have arrived in Canada, according to the Canada Border Services Agency. Under the Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) program – launched in March 2022 — Ukrainians fleeing the war were granted the right to urgently obtain a three-year work and residency permit, along with financial assistance and temporary free housing.

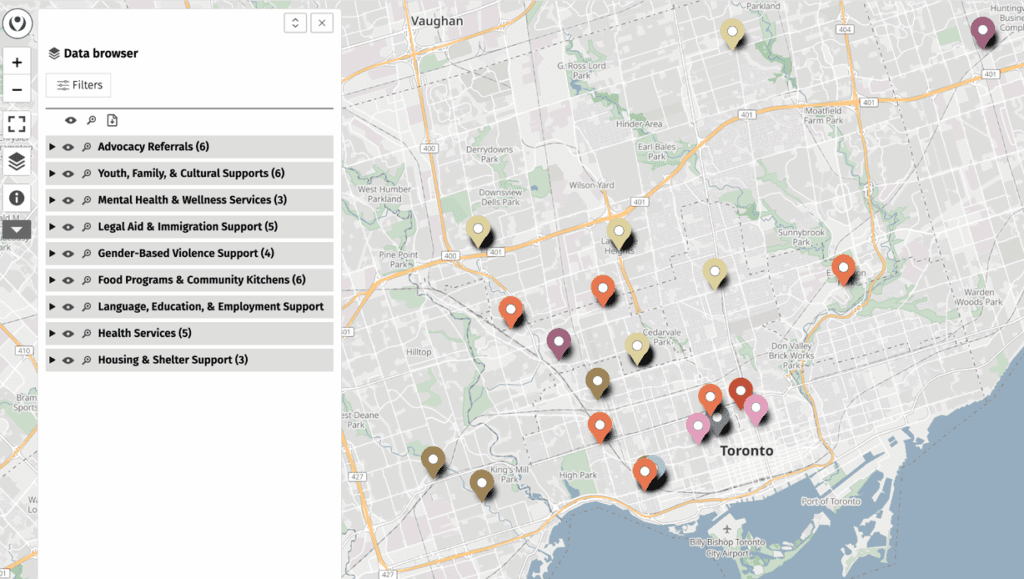

In total, the Government of Canada has received nearly 1.2 million applications for this visa, approving over 960,000 of them. Many arrivals have settled since 2022 in cities such as Toronto, Hamilton, and London. Over 72% of youth immigrants engage with Ukrainian-Canadian community services within their first three months. In these community organizations soup lines double as job boards; church halls have become makeshift therapy rooms. What once was a church building is now a logistics hub — coordinating housing, language classes, and school supplies. And behind much of it? People, who choose to stand in solidarity with newcomers, who transform their compassion into concrete acts of care.

Across Canada, the Ukrainian diaspora has stepped up. Churches, universities, community centers, and even coffee shops have turned into places of solidarity and sanctuary (Vegreville pysanka, St. Michael’s Ukrainian Orthodox Church, Unique Ukrainian coffee shop, ect) . Mentorship programs pair newly arrived students with those who have been here longer. Volunteers organize carpool systems to help children get to school. In Brampton, youth are running donation drives. In Guelph, Saturday schools have doubled enrollment since 2022. These supplementary schools were created for Ukrainian children, giving them the chance to follow the Ukrainian curriculum alongside their Canadian education. Many young people are, in fact, studying in two schools at once – joining Canadian classrooms during the week and logging into lessons in Ukraine online. For families, it is not just about academics: it is a way of holding on to language, culture, and community, while building a new life in Canada.

Mental health concerns persist. Between immigration paperwork, part-time jobs, and survivor’s guilt, many students say they barely sleep. But despite their exhaustion, they show up. They support each other. They whisper reminders in Ukrainian: «Ти не один.» (“You’re not alone.”). Peer-led circles have become sanctuaries, where people remember that they are still whole.

In quieter towns, the work of solidarity and sanctuary hums more gently. Moms bake paska (a traditional sweet Easter bread baked in Ukraine and shared with family and community) while teenagers recite Lesya Ukrainka’s verses (a renowned Ukrainian poet). Community events celebrate resilience through poetry, song, embroidery, and prayer. It’s not nostalgia but survival. Identity passed hand to hand, like warm bread.

And when I asked young leaders what they want for the future – they didn’t just say “safety.” They said things like having a say, making their own choices — in other words, they asked for agency.

«We don’t want charity. We want chances.»

«Being displaced didn’t kill our culture, it exported it.»

«Home is where your voice is believed»

Let’s be honest: we are still in the middle of this story.

The war has not ended. Families are still under fire. People are still dying. Every day that passes is a reminder that freedom isn’t free – that solidarity and sanctuary must not be temporary.

Canada has given Ukrainians a lifeline. And Ukrainians are responding not just with gratitude — but with action.

This is not a sad story.

This is not a refugee story.

This is a Ukrainian story — brave, brilliant, defiant, and grateful.

Based on anonymized interviews and observations from Ukrainian communities in Toronto, Hamilton, London, Brampton, and Guelph.

Anna Bondar is a Master’s student in International Relations with strong academic achievements and hands-on experience in youth policy, migration studies, and international cooperation. She has completed internships at the All-Ukrainian Youth Center in Kyiv and in Toronto, focusing on youth empowerment and the challenges of Ukrainian migration during the war. As a Young European Ambassador, she actively contributed to intercultural dialogue and civic engagement, while aspiring to build a career in diplomacy and strengthen Ukraine’s role in the international arena.